ここからページの内容です

お知らせ

セッションスクーリング『地域福祉と災害ソーシャルワーク』(担当教員:山本克彦准教授)がおこなわれました。

想定外の大規模災害のような不測の事態に私たちは何ができるか、何をすべきか。人々の命を守る災害看護という分野があるのと同様に、その“命につながる人々の生活を守る”災害ソーシャルワークが今注目されています。これはかつてない新しい専門分野ですが、実はふだんからの地域福祉と密接な関係を持っています。

このスクーリングでは、災害時と平常時をつなぎ、災害時に起こり得る現実を知ることから、ふだんの地域のあり方や問題、その解決に向けて取り組むべき課題を考えます。

スクーリングには多様な年齢、職業の方など、約130名の学生が参加しました。本スクーリングのレポートをお届けします。

大規模自然災害がもたらす被災地域の環境の変化と、現場におけるソーシャルワークを実践知から学ぶ。

担当教員:山本克彦准教授

1.本科目の講義目的と到達目標

【講義目的】

- 東日本大震災等における実践事例を、時系列や状況ごとに検証し、災害という特殊な状況におけるソーシャルワークを理解する。

- 災害ボランティアセンターの設置、運営や現場でのボランティアコーディネートのあり方、ボランティアによるソーシャルワーク機能等について理解する。

- 災害時に多様な形で顕在化する福祉課題について、平常時からの関連を考えながら理解する。

- 防災だけでなく、被害を最小限にするためのふだんの取り組み(減災)について、地域福祉の視点から理解する。

【到達目標】

- 災害とは何かについて考え、それによって生じる環境の変化をから、福祉課題を見出し、支援することがイメージできる。

- 事例から学んだことを共有し、平常時から災害時にかけての支援のあり方を描くことができる。

- 災害ソーシャルワークとは何かを理解し、平常時から災害時、さらに災害支援からふだんの地域福祉へとつながるプロセスを理解し、防災・減災についても理解する。

2.講義の構成

1.大規模自然災害の現場から(講義)

東日本大震災や広島土砂災害、関東・東北豪雨等、災害ボランティアセンター設置・運営支援に関わった経験から、被災した地域の当時の状況について学ぶ。

2.災害ソーシャルワークの方法と展開(ゲスト講義)

災害発生から支援の初動、緊急支援、避難者支援、生活支援等、時系列せ整理しながら、災害ソーシャルワークについて学ぶ。

3.災害ソーシャルワークの具体的実践(シンポジウム①)

災害時、専門職やボランティアはどのような実践をしてきたのか等、シンポジストとともに対話型で学ぶ。

4.災害時と平常時をつなぐ地域福祉への展開(シンポジウム②)

災害からの復旧、復興のプロセスで、住民と共に創る福祉のまちづくりについて、具体的な実践事例を参考にさまざまな地域のあり方を学ぶ。

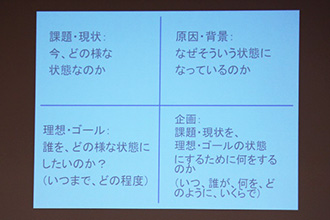

5.それぞれのソーシャル・イノベーションを描く(ワークショップ)

今後起こり得る大規模自然災害を想定し、参画するボランティアのしくみづくりや、専門職チームとの連携など、これまでの現場実践から学ぶ。日本福祉大学通信教育部の学生として、ボランティアへの参画を描き、社会変革につながるあらたなしくみづくりのワークショップを実施する。

3.講義の様子

まずは、担当教員による全体講義。大規模自然災害での実践事例をもとに、災害ボランティアセンターの設置や運営、ボランティアコーディネートのあり方、ボランティアによるソーシャルワーク機能など時系列や状況ごとに検証しながら学びます。

担当教員の講義終了後はゲスト講師を交えて、被災地支援の実践と地域福祉への展開を考えるシンポジウムが行われました。平常時の地域福祉活動こそが災害時の支援に役立っていることが講義されました。

ゲスト講義終了後はグループワークで理解を深めます。日常生活を振り返り、大規模自然災害への備えに対する課題を発見するべく、自分が起こすアクションを描くグループワークが行われました。

グループワークでは、お互いの意見を交わし、要所での教員の指摘が入ります。教員の専門性と社会人学生の豊かな経験の交流が授業を深めます。

4.担当教員VOICE

地震だけではなく、毎年のように起こる豪雨水害等、災害が多発する日本。大規模広域、同時多発…と、その被害も支援のあり方も複雑なものになっています。災害が起きると、ふだんの生活において支援や配慮を必要としている方々はもちろんのこと、より多くのひとが生活困難な状況に陥ります。しかも、それは一瞬のうちにです。災害が起きたら、私たちはどのような行動を取ればいいのか、また災害が起きても出来る限り被害を小さくするには、どのような備えをすればよいのか。人々の暮らしや、地域の状況を描きながら、みなさんとともに考えるのが、このスクーリングです。

地震だけではなく、毎年のように起こる豪雨水害等、災害が多発する日本。大規模広域、同時多発…と、その被害も支援のあり方も複雑なものになっています。災害が起きると、ふだんの生活において支援や配慮を必要としている方々はもちろんのこと、より多くのひとが生活困難な状況に陥ります。しかも、それは一瞬のうちにです。災害が起きたら、私たちはどのような行動を取ればいいのか、また災害が起きても出来る限り被害を小さくするには、どのような備えをすればよいのか。人々の暮らしや、地域の状況を描きながら、みなさんとともに考えるのが、このスクーリングです。

東日本大震災だけでなく、2014年度は広島土砂災害、2015年度は関東・東北豪雨の災害現場を取りあげています。講師陣は国内の災害現場をソーシャルワーカーの視点で支援しているエキスパートで構成しています。福祉のあらたな分野、災害ソーシャルワークとは、災害時の福祉課題への対応だけでなく、災害の前後も含んだ地域福祉そのものなのです

本件に関するお問い合わせ

日本福祉大学通信教育部事務室

| 住所 | 〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 |

|---|---|

| 電話 | 0569-87-2932 (平日 9:30-17:00) |

| FAX | 0569-87-2308 |

| メール | tsqa@ml.n-fukushi.ac.jp |

願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。

入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。

お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。