ここからページの内容です

お知らせ

「社会福祉と戦争」をテーマとした長崎地域学習会が開催されました

2011年3月12日(土)、13日(日)の2日間にわたり、長崎県長崎市において「社会福祉と戦争」をテーマとした通信教育部「地域学習会」が開催され、28名の方が参加されました。

この地域学習会は、企画者である岡さんが「被爆下の救援」という約65年前の体験談を祖父から聞いたことがきっかけです。学習会の構想を企画し始めてから約2年越しで開催に至りました。

また、開催日は東日本大震災の翌日で、津波警報が出されていたため一部のJR線が運休となりました。そのため、学習会の開会時は予定の半数程度の参加となり、慌ただしく地域学習会がスタートしました。

【長崎学習会 全体の様子】

学習会1日目の午前は、1945年8月11日に投下された原子爆弾の被爆者である古田氏から「被爆下の救援」と題して、被爆直後の活動についてお話をいただきました。午後からは、小椋喜一郎先生(本学福祉経営学部 教授)と明星智美先生(本学社会福祉実習教育研究センター 助教)にそれぞれのご専門分野の視点から、「社会福祉と戦争」についての講義がありました。

講義の後は、相互理解を深めるため「ワールドカフェ」という全員参加のグループセッションを取り入れ、参加者が和やかに意見交換を行い、お互いの学びを共有しました。

学習会の終了後は、有志による交流会が行われ、懇親を深めました。

2日目は、午前8時半に長崎港ターミナルに集合し、石炭産業の歴史を刻む「軍艦島」(端島)に上陸して、当時の面影を見学しました。実際の現場を通じて、学習会の1日目に学んだことを同行者全員で実感しました。

【開会挨拶する企画者】

【グループワークのメモ】

【長崎地域学習会 2日間のスケジュール】

- 本学参加教員

- 小椋喜一郎先生(福祉経営学部 教授)

明星智美先生(社会福祉実習教育研究センター 助教)

浅井純二先生(学習指導講師)

【1日目】 2011年3月12日(土) 10時開始

| 10:00-10:20 | オリエンテーション |

| 10:20-11:20 | ゲストスピーカーによる体験談:「被爆下の救援」 講演者:古田 長吉 氏 |

| 11:30-12:00 | グループワーク |

| 12:00-13:00 | 昼食・休憩 |

| 13:00-14:00 | 講義1「戦争中の社会福祉」 講師:小椋喜一郎先生(福祉経営学部 教授) |

| 14:10-15:10 | 講義2「北部九州の戦中戦後の石炭産業と人びとの暮らし」 講師:明星智美先生(社会福祉実習教育研究センター 助教) |

| 15:20-16:30 | 「ワールドカフェ」によるグループセッション |

| 16:30-17:00 | セッションの内容の発表と共有 |

※学習会終了後は、会場を変えて交流会を開催しました。

【2日目:フィールドワーク】 2011年3月13日(日) 8時30分集合

| 9:00 | 長崎港を出発 |

| 10:00 | 軍艦島へ上陸 石炭産業に関わる場所を巡る |

| 11:00 | 軍艦島を出発 |

| 11:50 | 長崎港へ到着 |

| 12:00 | フィールドワーク終了、解散 |

地域学習会開催の様子

1.ゲストスピーカーによる講演

古田氏から「被爆下の救援」活動の体験談を話していただきました。公務の仕事に就いておられたという職業の制約もあって、その記憶は長い間封印されていました。「当時を知る者として戦後の福祉の発展と、現在の日本の福祉体制をすばらしく思う」と話を結ばれました。90歳を過ぎておられる古田氏が、時に涙をためながら話される被爆下の状況をお聞きし、歴史を学ぶことの大切さを感じました。

【古田氏による講演の様子】

【古田氏の書かれた自筆の文章】

2.本学教員による講義

小椋先生は「戦争中の社会福祉」をテーマに、社会保障制度の歴史的な変化を述べたうえで、戦中から戦後への連続・不連続の問題についてお話されました。講義からは、社会保障制度のあゆみをうかがい知ることができました。

明星先生は「北部九州の戦中戦後の石炭産業と人びとの暮らし」をテーマに、石炭産業と人々の暮らしを戦前から戦後に至る形でお話されました。講義からは、そこでの人々の暮らしを理解することができました。

また、講義の中では翌日見学する軍艦島〈端島〉の歴史についても丁寧な説明をいただき、フィールドワークを意義あるものにすることができました。

【小椋先生による講義の様子】

【明星先生による講義の様子】

3.交流会

交流会は、長崎市内の創作料理店で18時30分から行いました。長崎の味を楽しみながら、それぞれが学習会へ参加した思いを語り合いました。

4.フィールドワーク

2日目は、軍艦島へ上陸し見学しました。 講義で説明された建物などを間近に見ることで、狭い敷地に多くの労働者が住むために高い建物となったことに納得しました。アパートによって島が軍艦のように見えることがわかりますか?

【船から見た軍艦島(端島)】

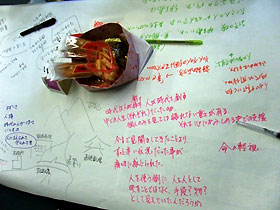

島に上陸した人に手渡される証明書

【上陸証明書】

【軍艦島の案内所】

【全員で記念撮影】

【島内での見学の様子】

5.最後に

参加された皆さんの感想より

参加後のレポートでは、以下のような感想がありました。ごく一部ですが、ご紹介いたします。

- 心の傷は深く、言葉にするまでに三世代という長い時間がかかることがわかりました。

- 絶望的な状況でも「人間は知恵がでてくる」と語られたことばが心に響きました。

- 家族にも話さなかったことを話していただいて感謝しています。知ること、教育を受けること、それを次の世代に伝えていくことの大切さを学んだように思います。

- 過去の歴史を学ぶことで、福祉の中で何が必要なのかを見つけていけるのだと思います。

- 炭鉱で生活しているたくさんの人々の魂が、死してなお軍艦島の存在を訴え続けているのでしょうか。船が島を回る間、なぜか涙が出て止まりませんでした。

- 東日本大震災もあり、「災害」はいつ起こるかわからない。戦争体験を聞きながら、そのようなとき自分がどのような行動をとれるかを考えさせられました。

- 命と政治、報道のあり方、支援のあり方を考えさせられる1日でした。

- 県外からたくさんの方が参加されており、一緒に「学ぶ」仲間がたくさんいることに励まされました。

- 遅れて着かざるを得なかったことが、本当に悔しくなるような内容の濃い学習会でした。

■本件に関するお問い合わせ

日本福祉大学 通信教育部事務室 地域学習会係

TEL:0569-87-2932

FAX:0569-87-2308

HP:【nfu.jp】-【お問い合わせ】-【通信教育部事務室】

願書・資料請求

『出願手続要項』やパンフレットなど、入学に関する詳しい資料請求は、こちらからお申し込みください。

入学説明会日程

日本福祉大学 通信教育部では、全国で説明会を開催しています。

お問い合わせ

日本福祉大学通信教育部へのお問い合わせは、電話、FAX、Eメールにて直接受付させていただきます。